@ Kyoto/Japan

2024.12.27

京都新聞:月読神社にAR絵馬 西京「賀正」スマホに浮かぶ

京都新聞にて、月読神社に奉納した「AR干支大絵馬」のことが記事になりました。

WEBでのデジタル版ではタイトルが「京都市西京区の神社に「AR絵馬」登場 QRコード読み取ると何が起きる?」となっており、媒体によるキャッチの違いに気づいた記事でした!

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2024.12.09

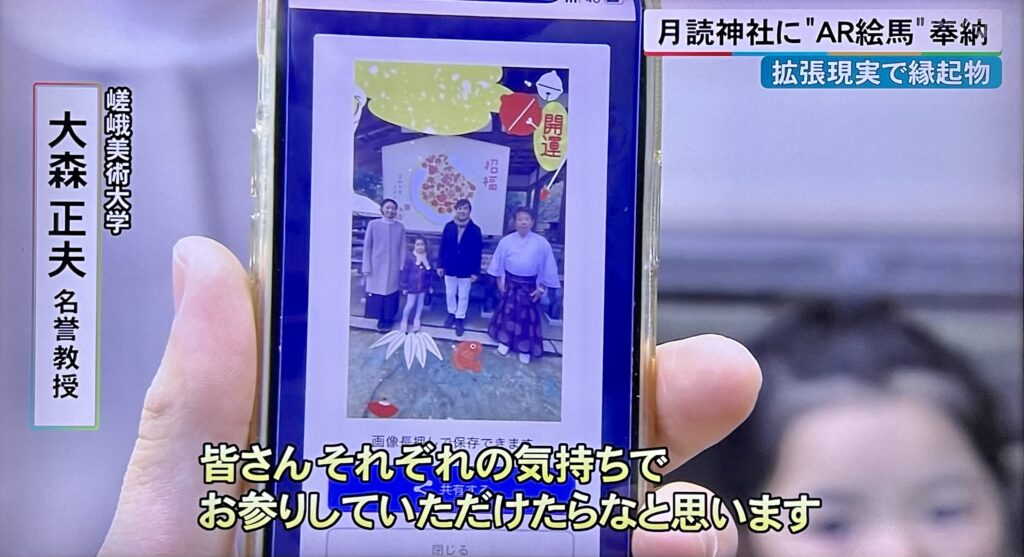

TVニュース:KBS京都「月読神社に“AR絵馬”奉納」

今朝、日本書紀にも創建の由来が記される京都の古社、月読神社にAR機能付きの『干支大絵馬』を奉納しました。この絵馬奉納は、少しでも多くの人が神社や歴史文化に触れるきっかけになればと注目を集めつつある「AR(拡張現実)」機能を付けています。

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2024.4.12

TV再放送:NHK-BSP4K「絶景にっぽん月の夜」“Spectacular View of Japan: Moonlit Night”

https://www.nhk.jp/…/ts/YLGKWGLR2Q/episode/te/LXG61WP178/

再放送予定:2024年4月12日(金) 午前9:30 〜 午前11:03 (90分)

4月12日(金) 午後10:30 〜 午前0:03 (90分)

放送波:BSP4K「4Kプレミアムカフェ・アンコール」枠にて

放送内容:橋本マナミが日本全国の“月との暮らし”を紹介しつつ、さまざまな分野の“愛月家”と共に京都・銀閣寺で至高の月見を楽しむ。

Actress Manami Hashimoto will introduce “living with the moon” from all over Japan, and enjoy the ultimate moon viewing at Ginkakuji Temple in Kyoto with “moon lovers” from various fields.

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2022.12.06

講演「月を愛でる庭」

日本造園修景協会京都府支部 主催の Web方式の無料公開講座 緑のシンポジウム

2022.11.19

寄稿文:「見えざる建築」の輪郭から

展覧会図録:『建築家 川崎清「見えざる建築」の輪郭 』展のカタログに、企画者を代表して展覧会テーマを冠した『「見えざる建築」の輪郭から』を寄稿。

2022.11.19

展覧会「建築家 川崎清「見えざる建築」の輪郭」の展示企画

京都大学と(株)環境・建築研究所にて川﨑先生の薫風を近くで受けながら研究と設計に携わってきた者として、僭越ながら建築文化継承機構からの展覧会構想を受けることにいたしました。

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2022.10.20

テレビ放送:Japanology Plus / The Moon「月」 @ NHKワールド JAPAN

「ジャパノロジー・プラス」は、毎回、司会のピーター・バラカンが、テーマに即した専門家と共に、日本文化を海外に発信することを目的として、歴史・伝統文化から、現代のトレンドまで、幅広いジャンルのテーマを取り上げ、 日本のことをよく知らない外国人に分かりやすく紹介する番組です。

今回の特集「月」では、銀閣寺がお月見のための装置だったことを研究室でのインタビューやCG操作などの映像とともに、紹介していただきました。

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2022.01.12

講演(学会発表):月に詠む -日本的なる場を求めて-

日本航空宇宙学会 宇宙人文社会科学研究会でのオンライン発表会。与えられていたテーマは、「銀閣寺での至高の月見」であったが、問題提起として上記のようなテーマに変え、月を「詠む」ための空間づくりをしてきた日本人の精神的根底にある世界について論述した。

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2021.12.04

講演:宇宙と庭-日本人の心

JAXA(宇宙航空研究開発機構)相模原キャンパスの宇宙探査実験棟にて、プロジェクトの打ち合わせと講義をしてきました。今回の講義テーマは、「宇宙と庭-日本人の心」。

宇宙探査フィールドで筑波大学名誉教授でライトアーティストの逢坂卓郎先生と月面での表現イメージを確かめながら、想像を膨らませました。

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2021.08.28

受賞:京大建築会100周年記念コンペ『これからの街の遺伝子』

受賞:京大建築会100周年記念コンペ『これからの街の遺伝子』

京都大学工学部建築学教室の創立100周年記念事業として『これからの街の遺伝子』をテーマに、アイデア部門と実作部門で募集した設計コンペで最終8作に残り、「佳作」受賞になりました。

2017.11.03

歴史文化講座「藤原道長~望月の歌から一千年~Vol.2」

『この世をば わが世とぞ思ふ 望月の 欠けたることも なしと思へば 』が寛仁2年(1018年)10月16日夜 道長邸で詠まれてまもなく1000年。

3人の講師と歴史文化講座を行いました。

●「権力者道長」 古瀬奈津子(お茶の水女子大学教授)

●「枕草子のたくらみ」 山本淳子(京都学園大学教授)

●「月を愛でる」 大森正夫(嵯峨美術大学大学院教授)

開催日時:平成29年11月3日(祝・金) 14時開演

会場:京都府立文化芸術会館

参加費:一般前売り1,500円 当日1,700円 学生1,200円均一(全自由席)

お茶の京都博「一坪茶室」の制作・出展

京都府笠置町とのコラボ作品として、笠置町・木津川に浮かぶ茶舟「霧中菴」を提案しました。

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2017年06月20日

雑誌寄稿「いけばな、仮初めのしつらい美」

公益財団法人 日本いけばな芸術協会 の機関紙「花」第42号(平成29年6月20日発行)に寄稿文が掲載されました。

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2016年11月13日(日)

環境芸術学会より「京都の伝統的芸術環境に関する一連の研究」で、2016年度の「環境芸術学会賞」を授与されました。

11月13日(日)、相模原の女子美術大学で催された環境芸術学会大会にて表彰式があり、賞状とトロフィー(木戸修先生作)をいただきましたm(_ _)m

受賞理由は、「京都の伝統的芸術環境に関する一連の研究」でした。

受賞記念講演があり、そのタイトルは「環境芸術、そのアイデンティティーの所在〜揺らぎ移ろう京都へのまなざし」としました。研究テーマや制作方法への揺らぐ気持ちの大切さや神戸ビエンナーレでの多様性なども京都での伝統研究の成果と直結していることなどを話しました。また、主観性を重んじ、新たな価値の創造には客観性、言い換えれば相対的データ分析などではなく、絶対的なる感性なくしてアイデンティティーの検証も真の創造もありえない、との思いを自身の経験と実践的研究の紹介を通してお話ししたかったのですが、どうだったんでしょうね^.^

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2016年11月12日(土) 19:30〜21:00

NHKBSプレミアム

ザ・プレミアム「絶景にっぽん月の夜」に出演しました。

銀閣寺で“至高の月見”について、案内人の橋本マナミさんにお話ししました。

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2016年11月7日(月)22:00〜22:55

KBS京都テレビ『京都 国宝浪漫』

銀閣寺〜足利義政 美意識の結晶〜 で放映されました。

https://t.co/DPKGBoycxH

僕の観月論が紹介されます。

番組用に僕の論文をもとにCG合成を作られたようなので、楽しみに見ることにします。

※この番組には出演してません!

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2016.08.15

寄稿文「月待ちの意匠」

・UC カードの会員誌『てんとう虫』9月号特集「月見る長月」

・SAISON ゴールドカード会員誌『express』9月号特集「月見る長月」 に掲載されました。

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2016.07.30

平成27年度の「意匠学会作品賞」を受賞。

【受賞作品】

大森正夫氏

「デジタル染色と琳派的デザイン手法による『羽裏』―月待ちに 写り移ろうかがみ池 櫻花おもほゆ 白銀の楼 ―」

【受賞理由】

大森正夫氏の作品は氏が長年取り組んでいる東山文化に関わる(時間の流れを意識した)研究がベースと成っている。2015年は琳派400年として注目されたが、氏は琳派の造形理念を念頭に「羽裏」と言う着物の特別な部位に着目し、銀閣2層の華頭窓からの景色、月待山に覗いた月をテーマにデザインされている。制作にはデジタル染色という新しいテクノロジーを駆使し、それを友禅職人の手技で仕上げられている。今日、コンピュータでの画像では確認し得ない現物の重要性が認識され、特にフィジカル・プロトタイピングが注目されているが、氏のパネル発表の内容はフィジカル・プロトタイピングを実践するもので今日的研究として高く評価された。

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2016.6.25 北野・上七軒歌舞練場

公益社団法人 日本グラフィックデザイナー協会 2016京都大会

JAGDA in KYOTO 2016「おとなのじゃぐだ」

記念講演会「みやこのかたち〜“見えるものと見えないもの”」

1200年という長い歴史とともに、まちが、ひとが、未来に向けて創生を繰り返す京都。伝統という力強い母体から生まれる、たくましい創造力。みやこのデザインとは何かを問う。

第11回 公開シンポジウム「ニュースを創り出すアートの力」

2016年6月11日(土) 13:30-18:00 早稲田大学戸山キャンパス382教室(36号館3階)

オーガナイザー

藤澤茜(国際浮世絵学会・学習院大学)、武田潔(日本映像学会・早稲田大学)

パネリスト発表内容(発表順)

藤澤紫(国際浮世絵学会・國學院大學)「ニュースになった江戸文化 ―浮世絵が創る「時代の顔」―」

川延安直(東北芸術文化学会・福島県立博物館)「語りの変遷 ―作られる白虎隊イメージ―」

長田謙一(美術科教育学会・名古屋芸術大学)「藤田嗣治《アッツ島玉砕》(1943)と「玉砕」の誕生」

小松弘(日本映像学会・早稲田大学)「見えるものは真か偽か」

井上さつき(日本音楽学会・愛知県立芸術大学)「政吉ヴァイオリンがニュースになるとき」

金子智太郎(美学会・東京工芸大学)「音による出来事の表現の展開 ―録音コンテストの記録から―」

大森正夫(意匠学会・京都嵯峨芸術大学)「萌芽的文化とアート概念の拡張 ―神戸ビエンナーレ、10年の試み―」

地域での芸術文化力による震災復興と、既存のアート概念の拡張をめざした「神戸ビエンナーレ」。ポピュラーカルチャーに不可欠な先取性と多様性に着目したコンペティションと展示作品の「ニュース性」について報告する。

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2015年11月14日(土)~11月22日(日)

『京都歴史環境芸術祭』を開催します。

いとおしき – 歴史環境と芸術の未来-

イベントプログラム

◾️上賀茂・千年アート展 (一般無料)

◾️社家町めぐるアート展 (一般無料)

◾️講演会(一般無料)

◾️シンポジウム「歴史環境と芸術の未来」(一般無料)

◾️イベント 能楽鑑賞 (一般無料)

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2015年4月11日(土)~4月19日(日)織成館別館・岩上ホール

琳派400年記念祭事業:「羽裏」密かに楽しむ粋・洒落・数寄の美学

『進化する琳派・羽裏展』に作品展示

「特別招待作家」として私のデザインした羽織作品が出展示されます。 また、「芸術系6大学学生による推薦羽裏展」の審査も行い、学生作品62点も展示しています。 http://www.rimpa400.jp/?p=889

| 内容 | 江戸時代は「粋・洒落・数寄」といった着る人の器量にふさわしいデザインを思い思い に羽裏で密やかに楽しむことが当たり前でした。琳派模様の羽裏は町民の富裕層・武家の間で競って採用され、現代の着物にいたるまで裏の美として重用されて きました。その琳派の影響を最も大きく受けたといわれる着物の美、なかでも羽織の裏地「羽裏」に焦点をあて、3つの構成で展覧します。 ◇芸術系6大学OB・学生による選抜羽裏展 京都市立芸術大学 京都精華大学 京都嵯峨芸術大学 成安造形大学 大阪成蹊大学 京都造形芸術大学 ◇特別招待作家による羽裏展 大森正夫 兼先恵子 嶋高宏 久谷政樹 八幡はるみ ◇岡重の羽裏意匠コレクション展 |

|---|

開催日:2015年4月11日(土)~4月19日(日) 会 場:織成館別館・岩上ホール 主催者:(公財)手織技術振興財団「進化する琳派・羽裏展」実行委員会

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2015年1月2日 NHK総合テレビ

NHK総合テレビ『世界遺産ドリームツアー!外国人が驚く!古都・奈良&京都』に出演

.

京都ナビゲーター(パックン)を相手に京都の庭の魅力について語りました。 チャンネル:NHK総合 放送日時:2015年1月2日(金)午後9:00~午後10:15(75分) 番組HP: http://www.nhk.or.jp/sekaiisan/ 番組内容:京都が、外国人が訪れたい都市世界一に。金閣、銀閣、清水寺…どこに驚くのか?大仏や薬師寺にも知らない秘密が一杯。にしゃんたとパックンが外国人目線で奈良と京都を大探検 詳細:2014年、京都が、訪れたい都市で世界一に。外国人はどこに驚くの?正月、スリランカのにしゃんたとアメリカのパックンが、日本の古都奈良と京都を外国人目線で驚きのツアーを計画!インターナショ奈良ツアー!世界遺産の東大寺、薬師寺、春日大社には日本人も知らない秘密が一杯!ビジュアルインパ京都ツアー!京都ほどビジュアルでインパクトの有る都市はない。世界遺産の金閣寺、清水寺、銀閣寺、天龍寺の聞いてびっくりの秘話 出演者ほか

【司会】南原清隆,首藤奈知子,【出演】パックン,にしゃんた,なかにし礼,はな,金子貴俊,アノーラ,劉宏軍,邵容,【出演】東大寺執事長…平岡昇修,【出演】奈良県立橿原考古学研究所所長…菅谷文則,【出演】春日大社 権宮司…岡本彰夫,【出演】奈良大学 文学部教授…上野誠,【出演】外国人向け日本庭園ツアーガイド…烏賀陽百合,【出演】京都嵯峨芸術大学教授…大森正夫,【出演】慈照寺住職…有馬賴底,【出演】唐招提寺執事…石田太一,【出演】薬師寺執事長…加藤朝胤,【出演】京都府 文化財保護課…鶴岡典慶,【リポーター】藤井未莉佳,【語り】冨永みーな YouTube: http://t.co/gfdcSKI29g

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2015年1月1日

NHKの正月番組『世界遺産ドリームツアー!外国人が驚く!古都・奈良&京都』が年賀状になっています。

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2014年11月14~15日

早朝の銀閣と大学の研究室で、TV撮影しました。

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2014年9月28日(土) 13:00-17:45

第219回意匠学会研究例会にて発表しました。

題目:『月待ちの意匠 〜銀閣の設計手法における東山文化の美意識』

http://www.japansocietyofdesign.com/meeting/yoshi219.html

http://www.japansocietyofdesign.com/meeting/yoshi219.html

平成26年9月28日(日)

大阪工業大学うめきたナレッジセンター(グランフロント北館9階)

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2014年9月19日放送 BS朝日

BS朝日番組:SHISEIDO presents【エコの作法】第89話『究める×銀閣寺』

庭の緑に包まれひっそりと佇む「銀閣寺」。

金閣寺と並ぶ、室町時代の代表的な建築です。東山で生まれた日本の伝統美…。いにしえ人が愛でたのは銀色に輝く月…。受け継がれた『エコの心』をたずねます。

番組概要:エコの作法。それは、日本に息づく自然への想い。それは、世界へ伝えたい優しい心づかい。 さあ、明日の美しい生き方へ。 日本人が、長い時間かけて育んできたこの国ならではの『美の心』。奥ゆかしく、慎ましく、さりげなく。自然を慈しみ、人を思いやる。そんな日本人の『美の心』には「エコ」に暮らすためのヒントがあります。 日本を愛する外国人をナビゲーターとし、その「視点」をきっかけに、私たち日本人が忘れてしまっている「エコの作法」を見つけます。 (ナレーション:竹内結子)

http://www.bs-asahi.co.jp/sahou/prg_089.htmlhttp://urx.nu/c1rE

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2014年08月10日

夜の銀閣で、TV撮影してきました。

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2014年07月29日

下鴨神社での「みたらし祭」。

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2014年06月30日

上賀茂神社での「ひとがたながし」。

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2014年05月15日

葵祭、上賀茂神社での「社頭の儀」。

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2014年05月05日

上賀茂神社での「競馬の儀」。

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2014年05月04日

上賀茂神社での「禊ぎの儀」を撮影しました。

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2013年05月03日

下鴨神社、流鏑馬神事。

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2013年05月01日

葵祭の前儀、賀茂競馬神事足汰式が始まりした。

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2013年12月08日

賀茂社へ書評を持って参詣! お守の横で、拙著が恐縮してました・・。

⇧上賀茂神社での説明文:「日本人のこころの拠り所とは何か。賀茂社の祭礼と葵祭を中心に、日本の風土に培うおもてなしの歴史、自然を愛で崇める気持ち、伝統文化に育む美意識の研ぎ澄ませなど、しつらい空間の原点を、CG再現図を含め明快に紐解く、初めての書き下ろし本」

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2013年11月03日(日、祝)

京都新聞と神戸新聞に新刊の書評が掲載されました。

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2013年09月21日

旧嵯峨御所 大覚寺での観月の夕べ

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2013年09月09日

賀茂社へご挨拶

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2013年09月04日

賀茂社へご挨拶

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2013年08月24日

広河原の松上げ

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2013年08月22日

三輪山に登拝 大神神社

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2013年08月15日

花背の松上げ

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2013年08月08日〜09日

伊勢 神宮 御白石持行事

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2013年08月05日

貴船神社

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2013年07月21日

みたらし祭

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2013年07月16日

祇園祭の宵山

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2013年06月30日

夏越しの大祓神事

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2013年06月22日

角屋

–

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2013年06月08日

藝術学関連学会連合 第8回 公開シンポジウム 「芸術と記憶」

芸術学関連学会連合 第8回 公開シンポジウム 「芸術と記憶」詳細 にて、 パネル発表「作法としての空間意匠〜月待ちの日本美」とシンポジウムをしてきました。 日本の美学は珍しいとのことで、みなさんに喜んでいただけました。 2013年6月8日(土) 13:00-17:45 会場:国立国際美術館

http://geiren.org/ http://geiren.org/news/2013/20130608.pdf

–

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2013年05月15日

葵祭

–

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2013年05月12日

松尾の葵祭

–

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2013年05月05日

上賀茂神社「競馬会神事」

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2013年05月04日

下鴨神社「斎王代禊ぎの儀」

–

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2013年05月03日

下鴨神社「流鏑馬神事」

–

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2013年04月21日

松尾祭「神幸祭」

–

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2013年04月13日

上賀茂神社の「斎王桜」

–

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2013年04月07日

ドイツTV放送: ” Erleuchtung in Stein”

NHKから一報が入りました! 昨年の4月、桜満開の「龍安寺」石庭で撮影した番組が編集を経て、ドイツでの放送日が決まりました!

2013年6月6日(6, Juni,2013)PM7:30~ 放送局:ARD, ZDF 番組名: “Zen-Gärten – Erleuchtung in Stein“

番組名は、直訳すると、「禅庭- 石のひらめき」でしょうか! 日本の禅寺と禅の思想を紹介する番組とのことでしたので、龍安寺石庭での(僕の佇まい付き)撮影と研究室からのCG説明も使われそうですね・・。

番組内容: Japans Zen-Gärten sind weltberühmt und gelten als Meisterwerke der Gartenkunst. Grandiose Miniaturlandschaften aus Büschen, Bäumen und Wasser gehören ebenso dazu wie karge Arrangements aus Steinen und Sand. Es gibt viele Erklärungen zu diesen ganz unterschiedlichen Gestaltungsweisen von Natur – und einiges Rätselhaftes. Im traditionellen Weltbild der Japaner spielt die Natur eine wichtige Rolle. Und so haben auch Gärten einen entsprechend hohen Stellenwert. Berühmt ist das Land für seine Zen-Gärten, die als grandiose Miniaturlandschaften mit Bäumen, Büschen und Wasser Wirkung entfalten oder durch Kargheit und Minimalismus überzeugen. Aber sind Zen-Gärten mehr als reine Abbilder der Natur oder dekoratives Kunstwerk? Was muss man über Zen wissen, um einen nach diesem meditativen, buddhistischen Konzept angelegten Garten zu verstehen? Der Tempel des zur Ruhe gekommenen Drachen ist ein 1499 gegründeter Zen-Tempel in der japanischen Stadt Kyoto. Hauptattraktion des Tempels ist sein Garten, wohl berühmtester Zen-Garten Japans. Der “Hojo-Teien” wurde in der Mitte des 15. Jahrhunderts im Kare-san-sui-Stil angelegt. Die Dokumentation ist eine Reise durch die jahrhundertealten Zen-Gärten Kyotos und führt zu einem abgeschiedenen Zen-Kloster im Gebirge. “Erleuchtung ist die Erlösung vom Leiden”, sagt Buddha. Die Dokumentation zeigt die besondere Art dieser japanischen Gartenarchitektur und geht der Frage nach, was Zen-Gärten mit Erlösung zu tun haben.

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/sendung/198603198_zen_gaerten/bilder http://programm.ard.de/?sendung=2872410022763134

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2012年12月17日

文化交流会『虹をかける会』にて「嵯峨八景図屏風」披露

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2012年10月21日

上賀茂神社 笠懸神事

– 上賀茂神社での笠懸神事に行ってきました。武田流弓馬の方々によるものだけど、10人中4人が女性の射手でしたので、勇ましさと優美さが相交えていますが、往復左右打ち分けの威勢は、炸裂の音とともに、澄み切った秋晴れに通っていました…。 笠懸は、現在主に関東地方での奉納が行われており、関西地区で行われるのは上賀茂神社だけです。しかも神社奉納として行われるのは全国でも上賀茂神社だけです。笠懸は、日本書紀にも登場する日本古来の弓馬術で、疾走する馬上から的をねらうものです。古くは5世紀から、特に平安時代には流鏑馬(やぶさめ)

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2012年09月23日

徳島・那賀町でのアートイベント『杜舞台』見学

– 藝大のたほりつこ先生に呼ばれて、徳島の山中に行ってきました。たほりつこプロデュースの『杜舞台』です。この地域は、人魚浄瑠璃が盛んだった村だそうで、その使われなくなった複数の舞台を活用するアートプロジェクトでした。それにしても、村の至る所にある神社には立派な専用舞台が存在しており、その神社境内の素晴らしさに加え、そこでの人形浄瑠璃の実演、あるべき姿を見た感があり、極めて感動しました・・。 人形浄瑠璃も見れた農村舞台のある「西納八面(やつら)神社」・・頭が良いと云われたので、お守りをいただきました。

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2012年09月22日

『YUCARI』No.4 「月」発売

– 本日、「月」特集の『YUCARI』が発売です! 『YUCARI』は、マガジンハウスのムックで、そこに取材協力した僕の観月論が9ページ(p.28~36)掲載されています。取材協力という形でしたので、僕の書き下ろしより読みやすく分かりやすいです(なかなかデリケートな部分が多くて校正はありましたが・・)。編集サイドは、水面の観月と言う発想が無かったようで、「これだっ!」とばかりに焦点を当てていますが、僕が紹介したかった渡月橋や大沢池なども含めビジュアルを交えて紹介しています。もちろん、これまで公開していなかった必殺の『観月の銀閣』のCGシミュレーションも掲載していますよ〜! 秋の夜長、書店にて購入の上、ゆっくりお読みくだされば幸いです・・(^.^)。月にまつわる特質すべき見方として、直接見るだけではない鑑賞の方法と場所を紹介しました。大覚寺の広沢の池、渡月橋、そしてメイン取材の『銀閣寺』です。これまでメディアには発表していない銀閣での観月CGデータも掲載しています。  http://magazineworld.jp/books/8792/read/

http://magazineworld.jp/books/8792/read/

YUCARI Vol.04 『月』

マガジンハウス 編 ISBN:9784838787920 定価:680円 (税込) 発売:2012/09/22

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2012年09月19日

『仕組まれた意匠』再考

– 今日はTV制作会社から珍しく21年前の著書『仕組まれた意匠』でのデータを使用したいとの問い合わせがあって、接見しました。20年前の写真や図面を引っ張りだして、時代の進化を改めて考えさせられました。まず、「データはありますか?」との問い合わせからして、デジタルデータが当然と思っている人たちがメディアを操作する時代になっているっていうことですし、実際、探し出した写真をスキャンして画像補正も簡単に出来ましたが、当時は本当にしんどかった・・。 テレビ朝日系列の「ビフォーアフター」という番組らしいんだけど、リフォームの匠が蔵書にしているらしいのは有難いことだけど、データの貸し出しについては慎重な対処が必要な気配で、要検討中・・。

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2012年08月24日

TV 番組の打ち合わせ・取材

– BS朝日の番組「京都1200年の旅」の制作会社からの取材がありました。まずは、テーマにする予定の金閣寺をご案内して、研究室で構想をうかがい、議論しました。 真夏の夕方の金閣、やはり見事でした。

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2012年10月21日

下鴨神社 夏越神事

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2012年07月27日

雑誌『YUCARI』取材

– 隔月刊誌『YUCARI』が、「月」特集の取材に来ました。お喋りの前に、下鴨神社での祭事を紹介し、京都に親しんでいただきました。ゆかり を編集している方々に、少しだけ知ったかぶりの ゆかりを説明してみると、とても喜んでくれていました。 実は、下鴨神社、ほとんどのメディアの方々はノーマークです・・。修学旅行にも組み込まれていないからなのでしょうね〜。

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2012年05月13日

上賀茂神社の御阿礼所(跡)へ

– 今日は、早朝より、上賀茂神社に詣でました。御阿礼神事の祭礼所(御阿礼所)をご案内いただいたのです。積年の願いでもあり、我々のような者が近寄るべき場所ではないので、非常に心に刻まれた時になりました。儀礼後ではありますが、写真には撮らず、暫し目に焼き付けておりました。

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2012年04月17日、21日

ドイツ国営放送の取材、撮影

– 今回は、「ZEN 庭」をテーマに撮影されているようで、僕は結局、龍安寺の石庭について解説することになりました。ただ、石を見て石を語らず、庭を見て庭を語らず、その先に広がる世界との関わりに本来の意図があったのではないか!と、CGを援用して説明しました。

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2012年03月24日

厳島神社での桃花祭御神能

– 能舞台の写真撮影に、安芸の宮島、厳島神社での桃花祭御神能を見てきました。今日では、陽暦での祭礼日時だから、舞台空間の特性が殆ど機能していないのが残念でした。

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2012年03月24日

連続公開講座「京の美意識」シリーズ 第68回 講演

『京 の 空 間 美 ~ 花の見方に作法があるなら ~ 』

11年前のTV「ニュースゆう」の特集『哲学の道で桜を考える』や各種の新聞記事になった十八番の必殺ネタを中心にお喋りしました。

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2011年10月15日

JAGDA京都 シンポジウム「

会場:「わざ 永々棟(えい

14:30

16:00~17:30 シンポジウム

18:00~20:00 食事会